26:45からの見え方 04

ー 2025年2月、ベルリン ー

タイトルはどんな時でも重要だから、今までも夜中の26:45の心持ちでここに載せる文章を書いていたが、今晩はタイトル通りの時刻に、連なる言葉がどんな具合に思考を、いや、まとまりない思考がどのような平凡な言葉を連ねるのか試したいと思う。

雪に霞むベルリンテレビ塔

こんな気になったのは、去年末に会った友人が、君の文章を楽しみにしている人間がいるからまた書いて送ってくれ、と言われた言葉をずーっと心の片隅に溜め置いていたのを、今日今年初めてまとまって降り積もる雪が開放したからだ、と思う。二重窓の外を降り頻る雪自身が溶解する雪解けではなく、雪が何かを溶かす働きを持ったかのように。

雪は降り続く。しんしんと降る雪がなんとかかんとか、なんて斎藤茂吉か誰かが言っていたなと思い検索すると、やはりその通り。

しんしんと雪ふるなかにたたずめる馬の眼はまたたきにけり

100年ほど前の東京には馬が街中の路上にいて、雪降る中に立つその馬のまぶたと雪の動きがシンクロする様を、詩人の目が捉える風景があったのだ、と考えると不思議だ。

池澤夏樹の「スティル・ライフ」という作品の中にはこんなシーンがある。主人公が車に乗って海岸へ出掛け、波打ち際の岩に座って海を眺めていると雪が降ってくるのだが、池澤はこう書く。

雪が降るのではない。雪片に満たされた宇宙を、

ぼくを乗せたこの世界の方が上へ上へと昇っているのだ。

上に書いた、この文章を楽しみにしている友人が教えてくれた本の中にある一場面だ。好きな本を挙げろと言われれば必ず含める一冊だ。雪を眺めているとそんな文章たちが脳裏をよぎり、記憶と連結していく。それにしても、雪を眺めて思い出されるのが映画や音楽や絵画でも良さそうなものだが、言葉が思い出されるのは何故だろう?それは雪が時間を封じ込める力を持っているからかもしれない。降り積もり、世界を覆い、音を吸収して、時間の流れを止める。逆行さえもさせる。雪の中では今日の記憶も数十年前の読書体験も、等しく同じ場所に降り積もるのだ。そして、私は今こうやって言葉を連ねている。

今晩は「しんしん」が音も吸収する静かな夜だ。物理的に考えれば氷結晶である物質が空気中に多く滞空すれば、水分量が低い乾燥した空気よりも音が伝わりやすく遠くの音を掻き集めて耳に届けそうだが、今晩は静けさが耳に染みいる。普段の金曜日なら外を歩く人々も屋内で待機して暖をとっているのに違いない。ベルリンマラソンのコースの一部である通りには車の往来は殆どない。ぼんやりと雪を照らしている街灯には30cm程度の氷柱が十数本垂れている。バルコンには雪印のマークそのままの雪片が溜まり積もっている。全てが静けさを際立たせている。暖炉と紅茶があればこの静けさの居心地が更に良くなりそうなものだけれど、街に住んでいると、効率性や安全性が推し進められた時代に住んでいると、そんな機会は無くなっていく。昼間に会った友人たちは、多くのものを覆い隠す魔術のような白い景色を楽しんでいるのか、楽しそうに、やっと降った、と、”やっと”と言う言葉を差し込んでこの雪と寒気を歓待していた。一人のインド人以外は。一昨日まで居たオーストリアのオーバーフェラッハという村は、チロルの山々に抱かれて毎日夜中と朝は氷点下だが、昼間は青空が広がり日向にいれば6,7°Cまで気温が上がるので、人々は、大丈夫かしらん、と今年以降の季節を心配していた。今日あの村の人々も上機嫌だろう。

ベルリンに帰る前日、地面に落ちた氷柱を見つけたので、托鉢僧のようにお椀型にした手のひらの上でその氷柱を転がしながら滞在した家の冷蔵庫まで20分ほど歩いて持ち帰ったのだけれど、氷柱は溶けることなく難なく持ち帰れた。ビニール袋に入れて冷凍庫に突っ込んだ。今年の年末12月にウイーンまで持っていくことができれば、その氷柱はそこで開催されるパフォーマンスに参加する。山で見つけた鹿の頭蓋骨と共に。森の再生を主題にしたパフォーマンスの基盤を作るため、天候に恵まれた先週一週間、映像作家と音楽家と私の3人は毎日4~5時間、近くの山を散策した。マツクイ虫の一種が持ち込むウイルスにやられた松の木群を大量に伐採した区域を中心に調査をしたのだが、急峻な山肌を文字通り四つん這いで這い上がって汗ばむのはマシな方で、吐く息が白くなる中撮影のために一定期間音も立てずに佇まなければならない時には居ても立っても居られなくなる。多くの場所で地面や岩から溢れ出す水を多く目にする水量豊富な山で、散策路が凍りついた場所も少なくない。そんな場所では滑って崖から落ちないよう恐る恐る渡らなければならない。気温が若干上がって2,3°Cになる日には、地上の物体に霜が降りて地面は白く変身する。

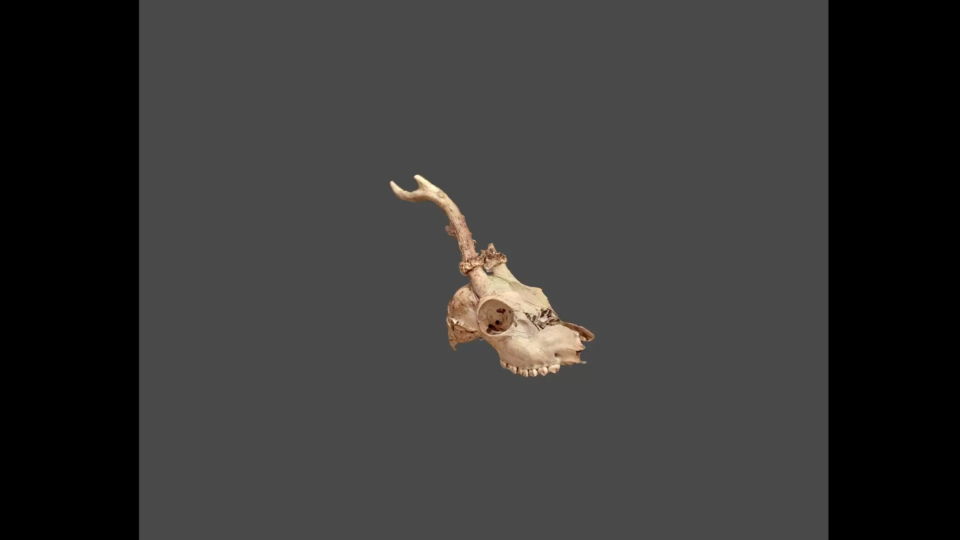

そんな一週間のある日、苔生す日陰に導かれるまま歩みを進めて行った先、植林を免れたゴツゴツとした岩が積み重なる区域で散乱した骨を発見しけた。背骨や肋骨、大腿らしき太く長い骨、骨盤のような平たく大ぶりな骨、幾つもの段差を持つ岩の重なりを形状豊かな白い骨が緑の絨毯を跨ぐかのように散乱している。その中でまず小さなサイズの頭蓋を見つけた。左の角が折れている。

3Dスキャニング後の子鹿の頭蓋骨

3Dスキャニング後の子鹿の頭蓋骨右の角も15cmほどしか成長していない。5分後、10mも離れていない岩と岩の狭間に、次は角を持たない大きな頭蓋骨。先ほどの子鹿を連想させる頭蓋と比べると既に成長は終えたように見える。親と子なのか。仔細を確かめるために近づくと半分に割れた右と左の顎が頭を挟むように横たわっている。もちろん頭蓋にも二つの顎にも歯が残っている。土が付着した乳白色。雪の白さとは異なる俗性をまとったような色彩と、栄養を取るため食物を擦り潰すその臼歯の機能を想って重ね合わせた時、途端にこれを手に取っていいのかという思いが湧き起こる。死を畏れたのではない。土を喰んで剥き出しになりながらも整然と並ぶ歯列に、未だに生き残るため噛み付かんとする意気を想像して、反射的に延ばした手を引っ込めるような感覚をおぼえたのだ。そして、これはまだここに属している、という直感も。

似たようなことを感じたのは私だけじゃなかったらしい。一緒にいた音楽家が、それは置いていこう、と言う。その言葉を聞いて合意しながらもすぐさまにこう思った。いや、その骨たちの弔いのために、その死を、この森の静けさの中に置いていくのではない。ただ単に違う形になった「生」を邪魔したくないのだ。

植民地主義が横行した18,19世紀、植民する側のヨーロッパ諸国はさまざまな人的もしくは自然資源を世界のあちこちから収奪した。現在のルワンダやタンザニアの地域から人類学の発展という名目で人の頭蓋骨をベルリンに持ち帰ったのはその一環である。今週にはアフリカ諸国がイギリスやポルトガルなどの植民地政策を進めた国に償還を求めてエチオピアで会合を持ったというニュースがあったばかりだ。日本語文化圏に目を向ければアイヌの人骨もその憂き目に合っている。白老町に位置するウポポイ(民族共生象徴空間)のシンヌラッパ ウシ-慰霊施設も、アイヌの人々の意に関わらず収集された遺骨を、「尊厳ある慰霊の実現を図るとともに、アイヌの人々による受入体制が整うまでの間の適切な管理を行うこと」を目的としたものだ。オーストラリア出身で脱植民地化の文脈と近しい場所にいて、またトロフィーハンティングに批判的な彼女にとって、頭蓋骨を発見した場所から移動させるという行為は、どこかで「奪う」ことになる、かつて植民地政策を推進した国々が行なった土着の歴史収奪との相似形を見たのに違いない。私たちはしばらく黙ってそれぞれの時間を過ごした。思い返せば不思議に寒さは感じなかった。結局私たちはその骨を持ち帰ることにした。その日の晩餐、毎日のルーティーン通りに1日を振り返り、持ち帰った骨を横にしながら今後の予定を話し合った。森の再生と循環、破壊と増殖と制御なんて話をしながら、誰からともなくその骨を見やり、その骨は一時の招待客であり、パフォーマンスが終わったら森に還そう、ということに決めた。東アジアの庭園には借景という、造園する際に庭園外の景色を「借りて」庭園内にある構成物と融合させる技法があり、その方法論を今回のパフォーマンスに援用することにしたのだ。「借りる」のならば最終的には返さねばならない。でも既に私たちはその骨をただのモノとしては感じていない。だから「還って」もらうのだ。上に出てきたアイヌの人々も近い考え方を持っていると聞く。すべての事物は巡っており、この世での生を終えた後は自然に帰る、という考え方だ。植物も動物も自然の一部であり、お互いに命を交換し合う関係性のなかで生きている。イヨマンテという熊を捧げるような、実際には捧げるというよりもカムイの世界へ送り出す儀式も、熊という動物に宿る神の魂を元の世界へ還し、同時に人間側はその恵みに対する感謝と再来への祈りを捧げるのだ。奪うのではなく、借りる。所有するのではなく、巡らせる。それが、私たちがこの世界と関わる一つの方法なのかもしれない。

目の前で起こっていることだけが現実じゃなくて違う世界があることを私たちは当然知っている。霊魂や神秘主義などの霊的世界や、理論物理学的多元宇宙論による数多くの世界観や、いわゆるマトリックス的情報工学的仮想世界。そうでなくても、誰かや何かに共感すれば、少なくとも事物を眺める視点は変わり、それに伴って世界も変わる。それでも、日常を過ごしていると金銭や名誉や復讐など様々な種類の欲望の渦に飲み込まれて、現実世界が歪んだ拡張をされてしまい、認識の不安定さに怯えて目の前にある現実らしきものにしがみついてしまう。その現実らしきものの風景の中では、私の場合、ドイツ連邦議会選挙が控えており極右的政策を訴えるAfDの台頭を憂え、就任1ヶ月も経たない米国トランプ政権のクーデターを目撃し、スーダンの情勢不安や中東諸国のパレスチナに対する対応を注視し、気候危機による異常気象を体験している。私たちには逃げ込む世界はない。環境改善を訴える人々が訴える、There is no planet Bだ。だから、逡巡しながらも、人々と連帯して絶え間なく循環する世界の只中で少しでも幸福を多くの人々に配れるように流れに棹さすような行動をとらねばならない、と思う。と、書いていたら、最近は流れに棹さすを、”傾向に乗って,ある事柄の勢いを増す行為をすること”という意味と共に”傾向に逆らって,ある事柄の勢いを失わせる行為をすること”という意味でも使われるらしい。言葉の使い方も変わるものだ。当然世界も変わるはずだ。

「スティル・ライフ」はこう始まる。

この世界がきみのために存在すると思ってはいけない。世界はきみを入れる容器ではない。世界ときみは、二本の木が並んで立つように、どちらも寄りかかることなく、それぞれまっすぐに立っている。

きみは自分のそばに世界という立派な木があることを知っている。それを喜んでいる。世界の方はあまりきみのことを考えていないかもしれない。

でも、外に立つ世界とは別に、きみの中にも、一つの世界がある。きみは自分の内部の広大な薄明の世界を想像してみることができる。きみの意識は二つの世界の境界の上にいる。大事なのは、山脈や、人や、染色工場や、セミ時雨などからなる外の世界と、きみの中にある広い世界との間に連絡をつけること、一歩の距離をおいて並び立つ二つの世界の呼応と調和をはかることだ。

たとえば、星を見るとかして。

私は今年、森を見続ける。骨を拾った場所、氷柱を持ち帰った場所。そして、雪の降る夜に世界と私のことを考える。池澤は、「この世界がきみのために存在すると思ってはいけない」と言った。それならば、私もまた、世界のために存在するわけではない。そして、私は、世界の呼応と調和をはかるため少しの距離を置いて星を見るように森を眺め、しかし、そこへ入っていく。

古谷充康

振付家、ダンサー、パフォーマンスアーティスト

舞踏技術と実践を基盤にして、必要性、可能性、偶発性を包含する動きの語彙を開発して表現することを試みている。身体や物体が重力にどのように適応しているか、またその均衡を破るために空間にこれらの事物を配置することに興味を持っている。日本大学芸術学部で演劇演技を学び、HZT BerlinにてSolo/Dance/Authorship (MA SoDA).を修了。