モノをめぐる思考と試行 05

意思を補綴(ほてつ)するもの

道具への物心

正確な記憶はないが、多分幼稚園に通っている頃、5歳ぐらいだったと思う。普段から鋏やドライバー、ペンチ、ハンマーなど基本的なハンドツールは、手の届くところにあり、いつでも工作できる環境だった。今と違い、製品は壊れやすく、簡単な修理、補修は自分で行うほうが良い時代だったから、特別な家庭でなくとも工具類はある程度揃っていた。ある日、父が見慣れない二つの道具を持って会社から帰宅した。どちらも金属製で大きさと形状から手で使うものであることは分かった。兄と二人でその見慣れない冷たい感触の道具を興味深げに持ち上げると、父は、一つは、紙に穴を空けるもの、もう一つは紙を束ねるものと説明してくれた。その働きは、実際紙に穴を空け、束ねることで小さな子どもにも理解できたが、それがどのように役立つかは、事務のしごとも、書類の位置づけも知らないので想像もつかなかったし、知る必要もなかった。ただその金属に焼き付けられた塗装の緑色とその動きそのものに目を見張った。それらは、ホッチキスとパンチだった。記憶は定かではないが、兄と私で一つずつを所有するように言われたのだと思う。私は、何が何でも穴をあける道具の方が欲しくてたまらなかったことだけよく覚えている。思い返せば、それが道具を道具として意識した初めてのことだったと思う。今でも目新しい工具や工作機械を欲しくなる癖は全く変わっていない。その緑色の一穴パンチは、そのような記憶を絡って常にすぐ手の届く一番近い引き出しの奥に潜んでいる。

あり続ける道具

このパンチに限らず、いくつかの工具は、父のお下がりを今も使用している。ドライバーやベンチなどのハンドツールは耐久性があり、単純な機能で時代遅れになることもなく、40年、50年と使用することができる。長い時間、自分の身体の延長として働いている道具は多少の劣化はあってもほとんど変わらない。それに対して自分の身体側はどんどん変化してゆく。成長とともに手が大きくなり筋力もつく、同時に使い慣れることで技能も身につき器用に使えるようになる。物によっては長期間使っていないと上手く使えなくなるものもあるが、一度身についた道具を操る感覚はすぐ戻る。だが視力やその他の感覚が弱ると心地よく使えなくなり残念な思いをする。ハンドツールでも手との関係性だけではなく、行為と結果のフィードバックがなくては作業は成り立たず、感覚器を統合的に働かせる必要があるし、道具を使うことの心地よさは、時間の余裕も含め心的な余裕、光やその他の環境など状況が大きく影響している。そのように焦点は、ツールという小さな一点にあっても、その経験の裾野は広く、状況とモノと人の相互作用として生じていることが分かる。

道具と情念

同じ一つの出来事でも、モノという枠を中心に置いた場合と、経験という枠組みで見た場合とでは、その眺めは大きく異なる。モノは物質であると同時に観念的な結節点または界面でもある。体積も質量も持たない点もしくは面として、何かと何かを結び付け、つなぎ合わせている。特に道具は意思を持って成したいことを思い描きながら扱うモノであるから、様々な情念の記憶と強く結びつく。それは、役に立つ実用的な機能ではなく、道具に取り憑いた「作用」とでも言うものなのだ。

私の場合、作るという経験の記憶は、悔しさの記憶でもある。こうしたいという欲求に対して現実の物質と物理法則は、手加減なくその結果を突きつけてくる。望んだ結果が出ないことが殆どで、悔しさを味わう。夢中でその可能性の海を渡ってゆくが、対岸にたどり着くことは稀だった。今では、多少の知恵が付き、手法を体験的に身に着け、望むものの範囲をわきまえ、悔しさを感じることも少なくなったが、子供の頃使っていた道具に触れる度、記憶はかたちを持たぬまま蘇り、無謀な幼児的願望とその結果に纏わりつく失望を感触として追体験する。過去の悔しさが蘇ってくるのはあまり嬉しくないものではあるが、無謀な願望に突き動かされる無心で作る感覚は、憧れるものである。そこには幼く知らぬことの利点がある。失われて手の届かない遠くにある無垢なものに、いつの間にか憧憬の念を抱いていたことに気付かされる。

世界はすべて道具

何かを作り出す者にとって、この世界のすべては素材である。すでに完成した作品や製品すら素材に過ぎない。そのような眼差しを私を取り巻くこの世界に投げかけている。有形無形を問わず身の回りにあるモノとことすべてが、創作の材料となることを知っている。物質的に作品そのものの部分を構成したり、混じり合ったりしながら成すものもあれば、題材や着想を得るきっかけ、つまり発想や思考の素材として観念的に取り込まれることもある。創作物は、それら素材と素材化したものたちがさまざまな形で用いられ作り出されている。

また同時に、世界はすべて道具であるとも言える。あらゆる事物は、それを用いて何事かを遂行するための働きを持ち、道具と化す可能性を持ち合わせている。一般に「道具」と呼ばれているものは、手段や方法を物的な姿で象徴するものであり、疑いもなく役割を果たすモノであるが、それ以外のモノでも、ある状況下においては意外なモノが意外な役割を果たすこともある。あらゆる事物が、本来の用途や存在理由を超えて、役に立つ可能性があるのは、物的にまたは現象的に多様な働きの素となるものを有しているからである。

現れては消える道具

モノと道具の関係は、モノという実在と機能の関係でもある。機能はモノそのものが持つ特性ではなく、背景または状況としての場があり、人が意思を持って行うことに呼応して生じる働きである。単に人と関わりなく生じる事象ではない。意思を持った主体の欲求を投影し、投げかけられたモノたちが、その瞬間だけ道具化する。つまり、物的なモノの有り様とは異なり、道具は常に確実に実在するものでなく、生まれては消え、現れては去ってゆくものである。だから、正確に言うなら本来道具という物理的なモノは存在せず、そのモノは道具でもあり、非道具でもあると言える。別の言い方をするならば、もともと働きはモノのように持続的にあるものではなく明滅し、働きで生じる効果も流動的で多面的、固定されていないということだろう。それが役に立ち有用であるかは、状況とその行為者の意思に依存し、ある事態に直面してなんとかその場を切り抜けたいという意思がモノに投げかけられ働きの素となるものと共鳴し、その場面において機能的な働きを解発すると考えられる。

道具と自由

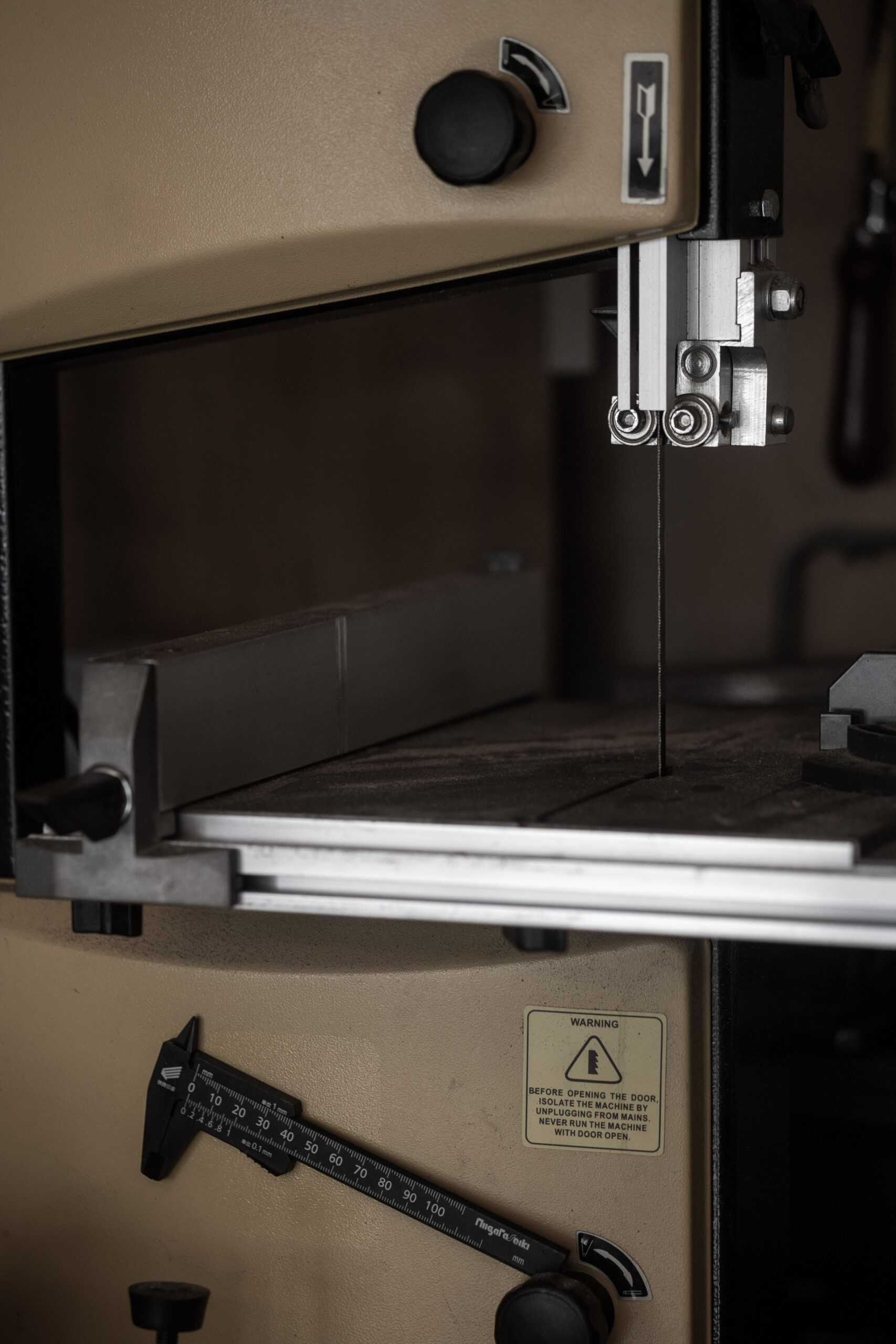

大学生の頃、工房で鉄材の切断や溶接ができるようになったとき、技能の習得とは別に、自分の意識に変化が生じたことを覚えている。自分の暮らす環境の中で、自分の領域外にあるもの、あるいは自分では手を出せない領域側に乗り越えた感覚があった。例えば、街の中で普段はただ踏みつけていた鉄板で作られたスロープや鉄製の柱は、与えられた環境に過ぎず、変更も改良もできないモノ、重たくて硬く強固に固定されたモノで自分からは遠い存在であった。それが所有や管理の面で他者もしくは公共であるかどうかというより、物理的に変更し難い「手を出すことのできないモノ」であったが、道具と手法を手に入れることで、自分の手で変更可能なものになる。実際に街にある鉄製のモノを加工するかどうかは別問題であるのだが、自分の手で加工できる可能性をもって、街に視線を向けるとその眺めは以前とは異なって見えた。新たな道具や手法を手に入れる度にその可能性は広がり、少しずつではあるが私を取り巻く地平への眺めは変わっていった。空間は、活動の余地として可能性に満ちている。それと同様に能力は可能性を拡張する。実際的に物理的に加工可能であるという確信が環世界への意識を変化させ、関わりの深度がぐっと増してゆく。

乗り物という道具も同様に、可能性を広げる。例えば、初めて自分の自転車を買ってもらったときの嬉しさは、モノの所有とその背後にある自由を手にしたことによるものだ。単に・・・できるという「可能」だけに価値があるのではなく、自分の自由意志に行為を添わせることができる。要するに、自転車でいくことも、歩いてゆくことも選べるという自由を手にすることの喜びなのである。だから自転車というモノにまとわりつく単に体験的な側面に価値があるのではなく、誰にも邪魔されず今まで行けなかった遠くの場所まで、いつでも行けるという自由、使っても使わなくても良いという自由、最も適した方法を選べる自由に価値があるはずだ。必ずしも「可能」が「価値」なのではない。

「・・・できる」の罠

道具や技術の力を借り能力を拡張すれば、自由になれるのか。それは、ある意味で正しく、ある意味で間違っている。度を超えると逆に自由は失われる。「・・・できるようになること」は、「・・・できない状態が失われるということ」である。普通はできることの側に価値を見出し、できないことは無意味であると認識していると思うが、・・・できない状況が必ずしも悪い状況ではなかったとしたら、その中にある肯定的側面は消し去られてしまう。だから「可能」によって選択肢が増え自由度が増しているのではなく、仕方が変わり行いの範囲が遷移しただけの話で何も「価値」は変わっていないことになる。「できる」という言葉には、注意すべきだ。いつもその表側だけにスポットライトが当てられている。事物には常に表裏がある多様体と見なければならないし、普通はできないことの可能性に決して焦点が当てられることはない。出来ないことの可能性と聞くと頭が混乱し、即座に理解は出来ないかもしれないが、できないことの中にも可能性があることを忘れてはならない。

また、出来てしまえば、できるようになるための過程は閉ざされる。当然、できるようになれば、そのための習得の過程は必要がない。また、できるようになりたいという希求する姿勢も必要なくなる。道具や技術などの「できる」を実現する手立ては、できるようになる過程を省き、「できる」という結果を引き寄せ、求めるものとしての収穫を手の届くものにしてくれる。近道を提供するのが道具や技術であるならば、その負の側面は無視できないだろう。

過程という収穫

最も大切なものは「過程」である。すべて事物が繋がり合い、変化し続ける時の中にあるとすれば、結果は単なる途中経過となる。仮に切り出したスナップショットに過ぎない。それを成果と取り違えていることも多い。子供の頃、ハッピーエンドのストーリーに素直に喜べなかった。今もそうなのだが、波乱万丈な顛末を経て幸福を得るシーンでエンドとなり、ある種のカタルシスは得られるが、映画やドラマとしてはエンドであっても、現実の人物としてみるならばそれでは終わらず、人生は死ぬまで続き、また苦難が待ち受けている可能性もある。そう考えるとハッピーなエンドとは何なのかよくわからなくなる。単純化していうなら最後がどうであるかは、あまり重要ではなく、その瞬間、もしくは短い単位での充足の方が大切なのだと考えている。最後の大きな幸福より、その過程の中にある小さな手応えを積み重ねることが最も確実で全体においても良い影響を与えるものと信じている。

救いとしてのモノ

時々、モノに助けられていると感じる。モノがあることで救われた気持ちになることもある。行為は、場、モノ、人の共鳴によって成り立っていることを強く感じている。それは、モノを「使う」という支配と従属の関係ではない、別の関係性があるように思えてくる。決してそのモノたちが、役に立ち有用であるからではない。その逆で可能性として開かれ、モノがモノのままあるという姿が救いのように思えてならない。可能態としての開かれたその姿に何者でもない私が共鳴している。意思は、主体の勝手な欲望ではなく、可能態としての世界との隙間に描かれる一筋の補助線であり、自己と世界、双方への挑発になりうる。

2023年7月 三浦秀彦

三浦秀彦

1966年岩手県宮古市生まれ。1990年代より地平線や地形、大気をテーマに身体性やインタラクションを意識したインスタレーションの制作と発表を続ける。ヤマハ株式会社デザイン研究所勤務後、1997年渡英、ロイヤル・カレッジ オブ アート(RCA) ID&Furniture(MA)コースでロン・アラッドやアンソニー・ダンに学ぶ。2000年クラウドデザイン設立 。 プロダクト、家具、空間、インタラクション等のデザインの実践と実験を行い、 日常の中にある創造性や意識、モノと場と身体の関わりについて思考している。

三浦秀彦ウェブサイト