モノをめぐる思考と試行 02

日々の分解者として

日々の分解者として

日々着実に分解し採集しているものがある。それは マスクである。衛生的な観点から言うと使用済みのものは直ちに捨てられるべきものなのであろうが、捨てることができない。今では日々の暮らしに不可欠なものとなってしまったモノ。これほどの数のマスクが生産され、捨てられている時期はないだろう。カゲロウのように短命で役目を果たせば捨てられ姿が消える。だが姿は消えても物質的な存在はこの世から消えない。その名称は、花粉や感染症から身を守る機能的で価値のある「マスク」という名称から、週2回ほど収集される「燃やすごみ」という名称に変わっても、その物質的な存在が消失したわけではない。ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン、ナイロン。部分を構成する素材の名称ではこうなるが、それらは単に「ごみ」と呼ばれ姿を変え、ごみ箱からごみ置き場、収集車に詰め込まれ焼却施設で焼却される。一旦は熱と灰になるのだが消えてしまったわけではない。その灰の粒子、一粒一粒は疑いなく何処かにある。この過程は、廃棄される前提のモノたちに刷り込まれた未来の記憶である。モノは姿を変え続け何処かにあり続ける。逆にマスクと呼ばれるモノになるまでの過程もまた、姿を変え成り立ちを経てその商品となっている。油田深く眠っていた原油を採掘し、それを蒸留・精製することでナフサとなり、更にそれを蒸留・精製、化学変化を加えることでプラスチックとなる。そしてそれらを加工することで不織布や紐という素材の姿となり、マスクという形相に沿うように裁断され熱圧着され組み立てられて商品となる。この流転をマスクとなってしまった姿からは想像しにくい。だがそのモノの姿には確かに刻印されたモノ自身の過去と未来の記憶がある。分解し採集することは、その大きな流れを乱し逆流させるものかもしれない。分解することでモノは個々の実在する物質としての素の姿に還元され質を顕にする。機能的全体とそのモノに付与された存在意義から開放し形相を解く。その事によって再度素材に戻り質料に化す。この操作には、モノが何物でもない可能性の状態に立ち返ることの心地よさがある。

その採集をいつ始めたのかは思い出せない。 耳にかける紐の部分を外し集め始めたのが始まりだった。耐久性はないものの弾力のある素材感は捨てるには惜しい完成度であったし、日々数を増やしていく感覚も愉しかった。使用後のマスク本体の不織布からもぎ取る感触も収穫のように思えてくる。その紐は、他の紐とは異なり耳介の裏面に触れていたものである。全く勝手な読み替えではあるが、音や聴覚に興味のある者としては、それだけで特別なモノに思えてくる。しばらくすると習慣化し自分に課された義務となった。そこには、目的はない。あるとするならば、分解し集めるという自己充足的な目的しかなく、全く開かれた行いである。それは明日止めて良い自由な意志に任された負担のない自己目的としての義務だ。私は、そのような強いることのない自由な義務を好む。

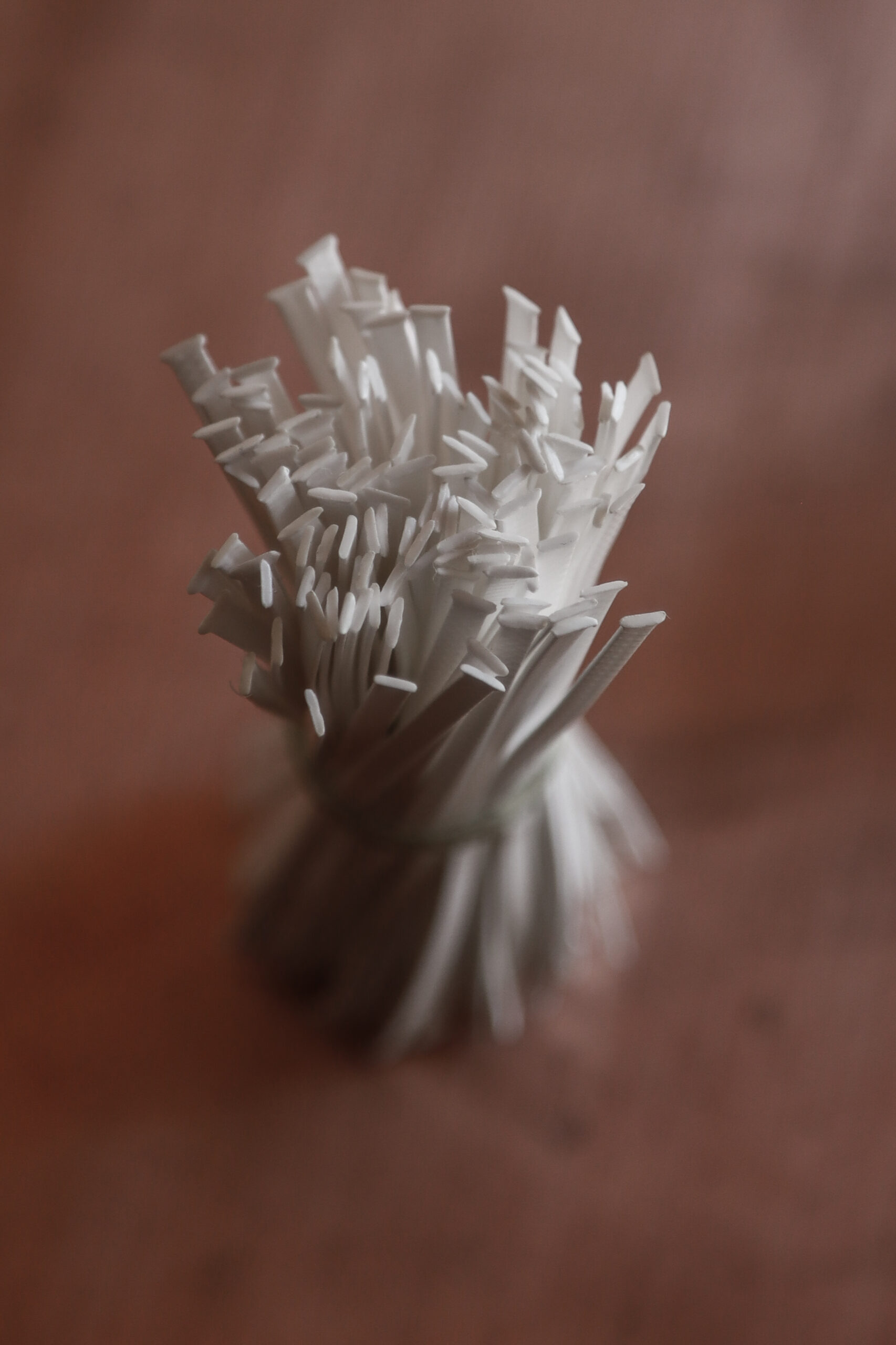

紐がある程度集まり群になり始めると他の部分も捨てることが惜しくなる。紐の次に目をつけたのは、鼻の凹凸に沿わせてマスクの上端の形状を保持するプラスチックの部品である。ノーズワイヤーと呼ばれているらしいが幅3mm長さ83mm厚さ0.8mmのポリエチレン製の部品である。不織布の中に挟み込まれていて取り出しにくい。毎回、はじめに紐を左右もぎ取り、そのあとにこの白い部品の先端を裏面の薄い不織布に内側から突き立て破いて取り出す。初めて取り出したとき、切れ味の悪いニッパーで切断したときのように両端がきれいに切り落されず、書体のセリフのように潰れはみ出していることが気になった。その突起が不織布の中で部品が左右方向にずれるのを防いでいるのか、単にその素材の粘る特性のせいか分からなかった。いつも両端を調べてみるがどれも同じようにはみ出している。未だにその加工が機能的な細部として意図的に加えられたものなのかは分からない。いつも本能的いや職業柄そのような小さなことに隠された暗号を正解の有る無しに関わらず読解することを愉しんでいる。

2020年の春、パンデミックの始まりに私は、大気と呼吸に意識を向けていた。人の交わりが大気の局所的な状態を変化させ感染を引き起こす現象、それが社会でもまた最も注目されていた。社会活動は急減速して大気は澄みわたり、不気味な静寂が訪れた。私は移動することができず一つの場所に留まり草木のように天を仰ぐしかなかった。水平に連続する地平ではなく、自宅という点のような場所と垂直に連結される天への軸、そして漂っている大気。その頃の日記には過去の旅の記憶をたどりながら「自宅に流刑されているこの状況は、旅をしているようなもの」と書かれている。それだけの急激な変化が強制され、日常と場としての自宅の中に居ながら不思議な意識の覚醒があった。その時期、マスクへの過信が気になった。実際の呼吸や空気の流れ、つまり「現象そのもの」「モノそのもの」とは別の層で、記号としてのマスクが人と人の間で働き始めていたように思う。ある種の儀式と化し、人々は仮面のように表情を隠し社会に対して対策を施している姿を示した。実際に呼気が大気中をどのように舞い散っているかは別として。それはまた不安の中での共鳴と依存も過去の悪い記憶とも重なった。

「現象そのもの」「モノそのもの」を巡っている。本質的な一点を見出すのではなく、現れては消えるその時その場所で見せる事物の横顔を垣間見ているに過ぎない。そのモノ自体の流転と意識に立ち上る気配の流動とを受け入れながら、共に川を下っているようなものである。素材に対しているとき、それで何かを作りたいという思いと、そのままにしておきたいという欲求が同時に立ち昇る。そのままでも今ここで十分に語っている素材に対し何もしたくない、でも作ることでそれが今ここにはない別の働きや関係性へと昇華した姿を見てみたいという欲求は、一見矛盾している。しかし流転のシークエンスの中で現在と未来の違う地点を見ているだけの差異なのかもしれない。一連なりの一つとして見るならば、どの地点においても事物と出くわし対することの歓びを汲み上げたいという一つの欲求に辿り着く。言い換えるならば見てみたい、感じ取ってみたいという知覚の欲求である。そして、その出会う事物に対する姿勢と態度が問われているとも言える。

気がつくといつも並べている。最も原始的で手っ取り早い制作の手法だと思う。誰にもでき物理的に切断や接合など工作的な作業を伴わないので制作とは呼ばれない域の行いではあるが、前述の素材そのままにしておくこと、手を加え作ることの両立がここにはある。個々のモノはそのままに、配置することで明らかに単体で見るのとは異なったありようになり語り始める。何もないモノとモノの隙間に意味が滲み出す。配り置くことで現れる移ろいやすい構造の中に惹かれるものが有る。日常で出会うモノ達を分解し、多様に転び跳ね回る些細な実在を採取して並べてみる。つくることの原初がそこにあると感じる。はじまりや終わりがあるのかは分からない。過去でも未来でも良い、できるだけ遠くにある姿と出会いたい。

2023年2月 三浦秀彦

三浦秀彦

1966年岩手県宮古市生まれ。1990年代より地平線や地形、大気をテーマに身体性やインタラクションを意識したインスタレーションの制作と発表を続ける。ヤマハ株式会社デザイン研究所勤務後、1997年渡英、ロイヤル・カレッジ オブ アート(RCA) ID&Furniture(MA)コースでロン・アラッドやアンソニー・ダンに学ぶ。2000年クラウドデザイン設立 。 プロダクト、家具、空間、インタラクション等のデザインの実践と実験を行い、 日常の中にある創造性や意識、モノと場と身体の関わりについて思考している。

三浦秀彦ウェブサイト